煮茶法:源于西汉,盛于初唐

春秋以前,茶叶因具有药用价值而备受关注。古人直接含嚼茶树鲜叶汲取茶汁,该阶段可谓茶为饮的前奏。到了西汉时期,我国四川已经广泛使用煮茶法来烹煮茶叶。煮茶,即直接采集茶树的生叶或干茶,投于水中煮好饮用,此法源于人们将新鲜茶叶和黑芝麻、桃仁、瓜子仁等配料,并加盐一并煮粥或将新鲜茶叶与椒、姜、桂、薄荷或陈皮等配料,一并煮汤。因此,最初的饮茶确实是将茶“青菜不当萝卜”,将茶叶煮煮和煮菜汤差不多。

后来由于一批文人饮茶,使饮茶有了文化的色彩,饮茶渐渐走向时尚,走向高雅,使得茶和菜汤划清了界限。唐代时,茶叶制作工艺日渐发展,饼茶、散茶的品种越来越多,并成了馈赠他人的佳品。于是人们不再直接烹煮新鲜茶叶,而是先把饼茶碾为碎末状,然后放进锅里进行烧煮,待煮开后香味四溢时就可以饮用了。另外,当时还出现了用蒸青法捣焙加工制成的紧压固形绿茶,使茶叶的香气及品质都得到了改善。

唐代饮茶以陆羽式煎茶为主,但煮茶依然流行,特别是在少数民族地区。陆羽《茶经·五之煮》就记载:“或用葱、姜、枣、桔皮、茱萸、薄荷之等,煮之百沸,或扬令滑,或煮去沫,斯沟渠间弃水耳,而习俗不已。

晚唐樊绰《蛮书》记:茶出银生成界诸山,散收,无采早法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之”。唐代煮茶,往往加盐葱、姜、桂等佐料。

煮茶法在唐代之后就不再是主要的烹茶方法了,但依然盛行于少数民族地区。直到今天,藏族、蒙古族、维吾尔族、回族等少数民族仍然在使用煮茶法。

煎茶法:盛行于中晚唐

到了中晚唐时期,煮茶法这种粗放式的煮饮法逐渐被淘汰,取而代之的是陆羽在《茶经》里极力提倡的煎茶法,他的煎茶法不但合乎茶性茶理,而且具有一定的文化内涵,一经推出,立刻在文人雅士甚至王公朝士间得到了广泛响应,成为中晚唐时期主要的烹茶方法,也是我国茶艺的最初形式。因此,煎茶法也叫“陆羽式煎茶法”。这种烹茶方法后来传至日本、韩国等地区,在茶艺发展史上,其影响重大而深远。

鉴茶法从唐代一直流行到南宋末年,团饼茶经过灸、碾、罗等工序,成细微粒的茶末,再根据水的煮沸程度(如鱼目微有声,为一沸;锅边缘如涌泉连珠,为二沸。腾波鼓浪,为三沸。)在二沸时投茶煮,然后分饮。

具体过程就是:当锅内的水煮到出现鱼眼大的气泡,并微有沸水声时,是第“一沸”,这时要根据水的多少加入适量的盐调味,尝尝水的味道。

当水煮到锅的边缘出现连珠般的水泡往上冒的时候,是“二沸”,这时需舀出一瓢开水,用竹夹在水中搅动使之形成水涡,再用量茶小勺取适量的茶末投入水涡中心。待水面波浪翻滚时,是“三沸”,这时将原先舀出的一瓢水倒回锅内,使开水停止沸腾。此时,锅内茶汤表面即生成厚厚沫饽,但需及时将茶沫上形成的一层黑水膜去掉,因为它会影响茶汤的味道。然后再将茶汤均匀地舀入三个或者是五个茶盏中,而每盏的茶沫要均匀,陆羽认为茶汤的精华就是这茶汤上面的沫饽。

煎茶法的主要程序:备器、选水、取火、侯汤、炙茶、碾茶、罗茶、煎茶(投茶、搅拌)、酌茶。与煮茶法不同之处:煮茶法中茶投冷、热水皆可,需经较长时间的煮熬;煎茶法只是在水二沸时投入“茶末”煮。

点茶法:流行于南宋

点茶法源自晚唐,经由五代至北宋,逐步流行起来,是中国古代茶艺的代表之一。

点茶法来源于煎茶法,但步骤却比煎茶法更为精细、严密。宋朝人点茶之前先要展茶,具体方法是:首先,将用纸包好的饼茶捶碎;然后,将捶碎的茶放于茶碾之上碾成粉末;最后,将粉末用茶罗过筛。由于茶末放置久了会变色,会影响茶汤的品质,所以要随用随碾。

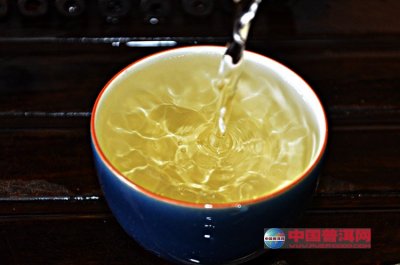

点茶法和唐代的煮茶法最大的不同之处就是不再将茶末放到锅里去煮,而是放在茶盏里用瓷瓶烧开水注入,再加以击拂,具体操作方法是―边用手平稳地点入沸水,一边用“茶筅”(用老竹制成,状似小扫把的工具)慢慢地搅动茶膏。当茶汤表面浮起乳沫时再饮用。为保持茶叶的原味,点茶法是不加盐的。

点茶一般在宋朝人“斗茶”时进行。无论是朋友,还是陌生人,只要对茶有着浓厚兴趣便可聚在一起互相比试,“斗茶”是一种具有趣味性和挑战性的比赛活动。由主人邀请三五知己,将泡好的茶盛在小酒杯―样大小的茶盅内,像饮酒那样细细品尝。斗茶与品茶不同。

斗,就是在争斗中逞强获胜之意,具有强烈的胜负色彩。斗茶的评判标准主要有两条:―是观“水痕”,二是看“汤色”。观水痕,即看汤花与茶盏内壁接触的地方是否有水痕存在,水痕少的―方获胜;看“汤色”,即观看茶水的颜色。一般标准是以纯白为上,青白、灰白、黄白等则为下。汤色纯白,表明茶质鲜嫩,蒸时火候恰到好处;汤色发青,表明蒸时火候不足;汤色泛灰,表明蒸时火候太老;汤色泛黄,表明采摘不及时;汤色泛红,表明炒焙火候过了头。

宋代点茶时还强调水沸的程度,谓之“候汤”。候汤最难,未熟则沫浮,过熟则茶沉,只有掌握好水沸的程序,才能冲点出茶的色、香、味。宋代点茶,煮水改用肚圆颈细高的汤瓶,因为很难用眼辨认煮水的程度,因此只能依靠水沸的声音来判断煮水。

从蔡襄《茶录》、宋徽宗《大观茶论》等书看来,点茶法的主要程序有备器、洗茶、炙茶、碾茶、磨茶、罗茶、择水、取火、候汤、茶盏、点茶(调膏、击拂)。

泡茶法(撮泡法):流传于世

明代初期,茶饼制作工艺已经发展到了很高的水平,茶饼上镏金镂银,更有雕龙画凤,称之为“龙凤团茶”,但太祖朱元璋下令停止了生产龙凤团茶,点茶法随之衰落,但随着散装茶叶快速发展,中国的茶道由碾末而饮的唐煮宋点饮法发展到了以沸水冲泡叶茶的泡茶法,品饮艺术也发生了划时代的变化。

散茶代替龙团凤饼,炒茶工艺逐渐流行,六类茶类开始逐步确立。由于泡茶法的简便,茶叶从此便走进了寻常巷陌、百姓人家,成为我们今天日常生活中的重要内容。

一,茶先是被用作药物,然后被用作食物,最后才被用作饮品,几千年来深受人们的喜爱。这期间,茶的烹煮方法一直在发生着变化,先后大致出现了以下四种烹茶方法:煮茶法、煎茶法、点茶法和泡茶法。

煮茶法:源于西汉,盛于初唐

春秋以前,茶叶因具有药用价值而备受关注。古人直接含嚼茶树鲜叶汲取茶汁,该阶段可谓茶为饮的前奏。到了西汉时期,我国四川已经广泛使用煮茶法来烹煮茶叶。煮茶,即直接采集茶树的生叶或干茶,投于水中煮好饮用,此法源于人们将新鲜茶叶和黑芝麻、桃仁、瓜子仁等配料,并加盐一并煮粥或将新鲜茶叶与椒、姜、桂、薄荷或陈皮等配料,一并煮汤。因此,最初的饮茶确实是将茶“青菜不当萝卜”,将茶叶煮煮和煮菜汤差不多。

后来由于一批文人饮茶,使饮茶有了文化的色彩,饮茶渐渐走向时尚,走向高雅,使得茶和菜汤划清了界限。唐代时,茶叶制作工艺日渐发展,饼茶、散茶的品种越来越多,并成了馈赠他人的佳品。于是人们不再直接烹煮新鲜茶叶,而是先把饼茶碾为碎末状,然后放进锅里进行烧煮,待煮开后香味四溢时就可以饮用了。另外,当时还出现了用蒸青法捣焙加工制成的紧压固形绿茶,使茶叶的香气及品质都得到了改善。

唐代饮茶以陆羽式煎茶为主,但煮茶依然流行,特别是在少数民族地区。陆羽《茶经·五之煮》就记载:“或用葱、姜、枣、桔皮、茱萸、薄荷之等,煮之百沸,或扬令滑,或煮去沫,斯沟渠间弃水耳,而习俗不已。

晚唐樊绰《蛮书》记:茶出银生成界诸山,散收,无采早法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之”。唐代煮茶,往往加盐葱、姜、桂等佐料。

煮茶法在唐代之后就不再是主要的烹茶方法了,但依然盛行于少数民族地区。直到今天,藏族、蒙古族、维吾尔族、回族等少数民族仍然在使用煮茶法。

煎茶法:盛行于中晚唐

到了中晚唐时期,煮茶法这种粗放式的煮饮法逐渐被淘汰,取而代之的是陆羽在《茶经》里极力提倡的煎茶法,他的煎茶法不但合乎茶性茶理,而且具有一定的文化内涵,一经推出,立刻在文人雅士甚至王公朝士间得到了广泛响应,成为中晚唐时期主要的烹茶方法,也是我国茶艺的最初形式。因此,煎茶法也叫“陆羽式煎茶法”。这种烹茶方法后来传至日本、韩国等地区,在茶艺发展史上,其影响重大而深远。

鉴茶法从唐代一直流行到南宋末年,团饼茶经过灸、碾、罗等工序,成细微粒的茶末,再根据水的煮沸程度(如鱼目微有声,为一沸;锅边缘如涌泉连珠,为二沸。腾波鼓浪,为三沸。)在二沸时投茶煮,然后分饮。

具体过程就是:当锅内的水煮到出现鱼眼大的气泡,并微有沸水声时,是第“一沸”,这时要根据水的多少加入适量的盐调味,尝尝水的味道。

当水煮到锅的边缘出现连珠般的水泡往上冒的时候,是“二沸”,这时需舀出一瓢开水,用竹夹在水中搅动使之形成水涡,再用量茶小勺取适量的茶末投入水涡中心。待水面波浪翻滚时,是“三沸”,这时将原先舀出的一瓢水倒回锅内,使开水停止沸腾。此时,锅内茶汤表面即生成厚厚沫饽,但需及时将茶沫上形成的一层黑水膜去掉,因为它会影响茶汤的味道。然后再将茶汤均匀地舀入三个或者是五个茶盏中,而每盏的茶沫要均匀,陆羽认为茶汤的精华就是这茶汤上面的沫饽。

煎茶法的主要程序:备器、选水、取火、侯汤、炙茶、碾茶、罗茶、煎茶(投茶、搅拌)、酌茶。与煮茶法不同之处:煮茶法中茶投冷、热水皆可,需经较长时间的煮熬;煎茶法只是在水二沸时投入“茶末”煮。

点茶法:流行于南宋

点茶法源自晚唐,经由五代至北宋,逐步流行起来,是中国古代茶艺的代表之一。

点茶法来源于煎茶法,但步骤却比煎茶法更为精细、严密。宋朝人点茶之前先要展茶,具体方法是:首先,将用纸包好的饼茶捶碎;然后,将捶碎的茶放于茶碾之上碾成粉末;最后,将粉末用茶罗过筛。由于茶末放置久了会变色,会影响茶汤的品质,所以要随用随碾。

点茶法和唐代的煮茶法最大的不同之处就是不再将茶末放到锅里去煮,而是放在茶盏里用瓷瓶烧开水注入,再加以击拂,具体操作方法是―边用手平稳地点入沸水,一边用“茶筅”(用老竹制成,状似小扫把的工具)慢慢地搅动茶膏。当茶汤表面浮起乳沫时再饮用。为保持茶叶的原味,点茶法是不加盐的。

点茶一般在宋朝人“斗茶”时进行。无论是朋友,还是陌生人,只要对茶有着浓厚兴趣便可聚在一起互相比试,“斗茶”是一种具有趣味性和挑战性的比赛活动。由主人邀请三五知己,将泡好的茶盛在小酒杯―样大小的茶盅内,像饮酒那样细细品尝。斗茶与品茶不同。

斗,就是在争斗中逞强获胜之意,具有强烈的胜负色彩。斗茶的评判标准主要有两条:―是观“水痕”,二是看“汤色”。观水痕,即看汤花与茶盏内壁接触的地方是否有水痕存在,水痕少的―方获胜;看“汤色”,即观看茶水的颜色。一般标准是以纯白为上,青白、灰白、黄白等则为下。汤色纯白,表明茶质鲜嫩,蒸时火候恰到好处;汤色发青,表明蒸时火候不足;汤色泛灰,表明蒸时火候太老;汤色泛黄,表明采摘不及时;汤色泛红,表明炒焙火候过了头。

宋代点茶时还强调水沸的程度,谓之“候汤”。候汤最难,未熟则沫浮,过熟则茶沉,只有掌握好水沸的程序,才能冲点出茶的色、香、味。宋代点茶,煮水改用肚圆颈细高的汤瓶,因为很难用眼辨认煮水的程度,因此只能依靠水沸的声音来判断煮水。

从蔡襄《茶录》、宋徽宗《大观茶论》等书看来,点茶法的主要程序有备器、洗茶、炙茶、碾茶、磨茶、罗茶、择水、取火、候汤、茶盏、点茶(调膏、击拂)。

点茶法直到元代还一直盛行只是不用饼茶,而直接用备好的干茶碾末。点茶法从宋代开始传入日本流传至今。现在日本茶道中的抹茶道采用的就是点茶法。

泡茶法(撮泡法):流传于世

泡茶法自明清之后开始流行,并沿用至今,是中华茶艺最具代表性的形式之一,对日本的煎茶道、朝鲜茶礼及亚洲、非洲、欧美国家的茶文化都有深远的影响。

泡茶法简便易行,只需将茶叶放置在茶壶或茶盏中,用沸水冲泡即可。这和唐宋那种类似“贵族游戏"的茶道已经是截然不同的两种面貌了,这―切都源于明代开国皇帝朱元璋的―纸诏书。

明代初期,茶饼制作工艺已经发展到了很高的水平,茶饼上镏金镂银,更有雕龙画凤,称之为“龙凤团茶”,但太祖朱元璋下令停止了生产龙凤团茶,点茶法随之衰落,但随着散装茶叶快速发展,中国的茶道由碾末而饮的唐煮宋点饮法发展到了以沸水冲泡叶茶的泡茶法,品饮艺术也发生了划时代的变化。

散茶代替龙团凤饼,炒茶工艺逐渐流行,六类茶类开始逐步确立。由于泡茶法的简便,茶叶从此便走进了寻常巷陌、百姓人家,成为我们今天日常生活中的重要内容。