去涩——世间滋味,尝尽酸咸苦涩。时今倒食蔗,无甜汁。

饮茶者论苦说甘,品香谈醇,以为常态,渐成规则,鲜有把“涩”作为话题拿来把玩的。即使有,多半染上“抨击”或“嘲弄”色彩,诸如“涩味重,品相欠佳”等等。

尽管如此,茶之涩却是存在的,是不以茗香与否、回甜多寡的客观现实以及饮茶者讳“涩”忌“涩”的主观意志为转移的。民间所谓“头茶苦,二茶涩,秋茶好喝舍不得”的谚语说辞,从一个侧面不仅道出了涩乃茶之本相之一的事实,而且强调了夏季采茶会更加凸现茶涩的特征。

所以,我们没有理由回避茶涩的现实。

固执的茶涩与执着的饮茶者在太极推手一般的柔和交锋中彼此相生相克。人们没有因涩生而弃茶,没有因涩重而厌茶,却津津乐道地在祛涩、消涩、除涩、避涩、缓涩各种尝试和努力之中感受着茶的其他美妙之处。

例如,人们在冲泡某品牌普洱茶时,对除涩求甘有如此体会与总结,饶有趣味——

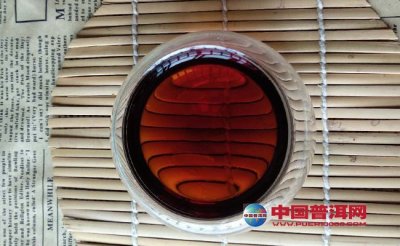

第一泡:入口微苦,涩较轻,舌底生津迅速,水较软柔,栗香明显。

第二泡:胶质感渐浓,苦较重,反映在喉后部,七秒左右化甘,口感饱满,粟香浓,涩较长,反映在上齿两侧。

第三泡:汤质醇厚,如米汤般浓稠饱满,苦如第二泡,涩感较长,喉底甘韵渐浓,生津不绝。

第四泡:如上,已达到茶的最佳喉感。

第五泡:苦涩渐弱,入口甘醇,汤软滑饱满。

第六泡:苦极弱,涩在,香味依旧,水软滑。

第七泡至第八泡保持韵味和口感。

第九泡:甜味彰显,苦无涩轻。水质依然软滑。

第十泡至十二泡为闷泡,甘爽软滑,口感清香,木质甜感明显……

当然,一定不排除另类而特殊的爱好者——对于“涩”的情有独钟。总之,在采茶、制茶、泡茶、饮茶时如何除涩,好像成了一种游戏,成了一门知难而进的学问,有规矩、有门槛、有难度,因而也有乐趣。

人们给予茶许多美名、爱称,诸如佳茗、叶嘉、雀舌露、灵芽、瑞草、雪芽等等,每一个美名之后都包含着不乏浪漫色彩的解释或者对应着渗透了个人情怀的诗文,不过茶涩的事实表明,即使像备受人们宠爱的茶叶,本身兼备幽香、回甜、静心、醒脑等诸多优长,也难免不被人们抓住“涩”的把柄。